대구경북권으로 이전한 기업 2/3가 3년 이내에 다시 다른 지역으로 이전할 의사를 밝혔다.

이 가운데 40%는 1년 이내 타 지역으로 이전한 것으로 조사돼 기업 투자 유치에 공들인 자치단체의 노력을 무색게 하고 있다.

이는 대구 경북지역의 기업 경쟁력이 갈수록 나빠지고 있음을 의미하고 있어 대책 마련이 시급하다.

한국은행 대구경북본부에 따르면 2008년부터 2020년까지 대구경북으로 이전한 기업은 3천563건에 달한다.

업종별(KSIC 대분류)로는 건설업(22.71%)의 비중이 가장 높으며, 이어 도소매업(19.33%) 제조업(19.30%), 부동산업(7.99%), 정보통신업(6.76%), 전문 과학 및 기술서비스업(6.65%) 등의 순으로 조사됐다.

대경권 이전기업의 타 지역 재이전율은 전산업 기준 16.62%에 달한다. 강원에 이어 전국에서 두 번째로 높은 수준을 보였다.

대경권 이전기업의 타 지역 이전은 이처럼 심각한 수준이다.

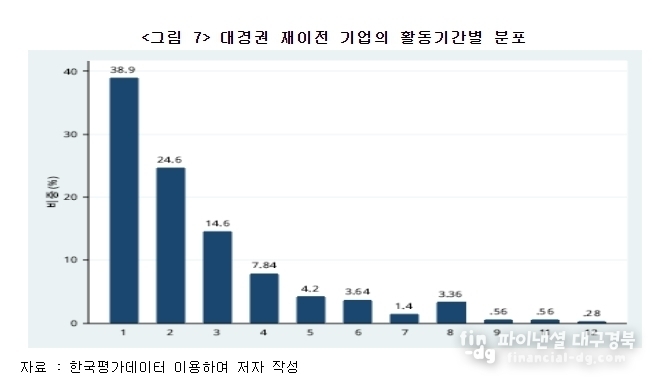

대경권으로 이전한 기업의 40% 정도가 1년 이내에 타 지역으로 다시 이전하며, 3년 이내에 타 지역으로 이전하는 기업이 무려 78%에 달하는 것으로 나타났다.

대경권에서 평균 기업 활동기간은 약 2.6년에 불과하다.

대경권으로 이전투자한 기업들이 투자지역내 안정적으로 착근해 경영활동을 이어가는 데 한계가 있음을 시사했다.

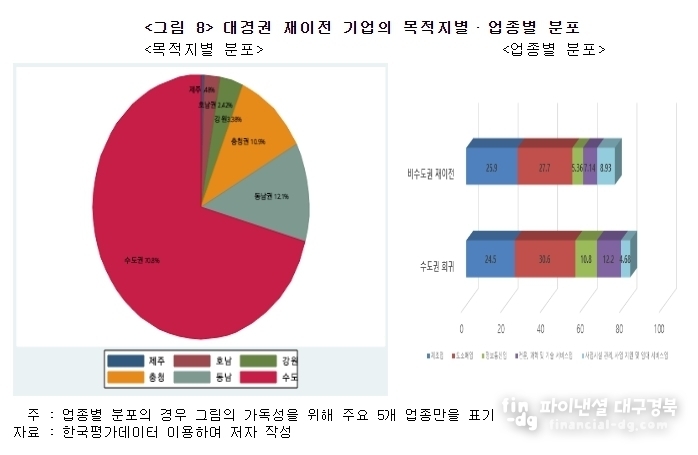

대경권을 벗어나 타 지역으로 재이전하는 기업 중 수도권으로의 재이전하는 경우가 70.8%로 가장 많았다.

이어 동남권(12.1%), 충청권(10.9%), 강원(3.38%), 호남권(2.42%) 등의 순으로 나타났다.

이는 대경권으로 이전한 기업이 다른 곳으로 재이전할 때 대다수가 수도권으로 다시 회귀한다는 사실을 보여준다.

재이전 사례의 업종별 분포를 보면, 절반 이상이 도소매업 또는 제조업에 해당했으며, 그 외에 전문·과학 및 기술 서비스업, 정보통신업 등의 순으로 나타났다.

다만 수도권으로 회귀하는 재이전 기업의 경우, 비수도권으로의 재이전 그룹에 비해 정보통신업, 전문·과학 및 기술 서비스업 등 지식기반서비스업의 비중이 다소 높았다.

대경권 이전기업의 타 지역 재이전은 생산성 감소가 주원인으로 조사됐다.

대구경북지역 이전투자기업의 이전 후 3년 평균 생산성은 9.35로, 이전에 비해 오히려 감소했다.

이는 이전투자기업들이 대구경북 내에서 안정적으로 기업활동을 이어나가는 데 한계가 있음을 보여주는 결과다.

이전투자기업은 이전투자 후에 새로운 기업환경에 적응하는 과정에서 여러 가지 금전적·비금전적 비용을 경험하게 된다.

투자지역 내에서 이 비용이 원활하게 해결되지 않을 경우 이는 결국 기업의 생산성 하락으로 이어질 수 있으며, 투자기업에 대한 안정적인 사후관리 지원이 필요함을 보여주는 결과로 해석되고 있다.

한국은행 대구경북본부는 “이전투자기업의 안정적인 성장지원을 위해서는 지속적인 사후관리를 위한 지원방안이 수반돼야 한다”고 지적했다.

이전투자기업들에 대한 사후지원이 뒤따르지 않을 경우 원활한 자금 확보와 인력수급의 지연, R&D 투자 저조 등의 상황으로 이어지며, 재이전 기업이나 휴폐업 기업의 증가 등의 원인으로 작용할 수 있다는 것이다.

또 투자기업의 요구에 적합한 인력풀의 양성 및 매칭 지원을 강화할 필요성을 강조했다.

이는 대경권 투자기업들의 애로사항 설문조사에서 ‘기업에 적합한 지역 내 고급 인력의 부족’(27.9%)과 ‘근로자 이탈 및 대체인력 확보의 어려움’(19.1%)이 가장 컸던 것으로 조사된데 기조한다.

다시 말해 지방 이전투자 후 기업들의 인력확보의 어려움이 지역 내 안정적 착근에 가장 불리한 요소로 작용했음을 시사하고 있다.

이와 함께 이전투자기업의 안정적 성장 도모와 역내 기업활동의 다양화를 위해서는 기업 특성별·업종별 맞춤형 사후관리 지원대책이 마련돼야 한다고 제시했다.

이는 성장성 및 혁신성이 우수한 이전기업의 기업활동 강화를 위한 재정 및 R&D 지원을 확대하는 등의 스케일업 지원과 이전비중이 높은 비주력 업종에 대한 재정지원 강화를 뜻했다.